【ハイエースの構造変更】「ローダウン・オーバーフェンダー」について門真の整備士が語る

以前にも触れた車を改造した際に必要になる手続き「構造変更」

前回は『新車のハイエースの5人乗りモデル(スーパーGL)を6人乗りに新車から構造変更』という改造を基に簡単に事例をご紹介させていただきました。

しかし、車の改造はオーナー様の想いと実行力次第でお好きなカタチに改造できるのが醍醐味。

今回は、新たなケースにフォーカスして構造変更についてもう一歩踏み込んでみたいと思います。

新しいキーワードは『オーバーフェンダー』と『ローダウン』この2点です。

『オーバーフェンダー』は車の部品の一種。『ローダウン』は車の改造の一種です。

これらの言葉を実際に起こり得るケースを想定して触れていきたいと思います。

〇前回の事例

門真の整備士が語る『新車のハイエースの5人乗りモデル(スーパーGL)を6人乗りに新車から構造変更』に興味のある方は下記リンク先からご覧になってください。

http://www.toshin-shaken.com/ztopics-text-car-029.html

○構造変更とは

自動車の改造と車検

あなたの友人に車を改造したことのある友人はいらっしゃいますか?

もし頭に思い浮かべた方がいるのであれば、その方はこんなことを言ってませんでしたか?

「改造してカッコよくなったけど、これ車検通らんのよね(笑)」

この言葉の根拠はどこからくるのでしょう。答えは基準が定められているからです。

構造変更のあれこれ

さて、今回のスートリーに入る前に、構造変更という言葉について振り返ってみましょう。

車を改造すると、場合によっては「構造変更」の手続きが必要となります。

しかし、実際どうすれば手続きができるか分からず困ってしまう人もいることでしょう。

では、構造変更とは?

必要な手続きや必要な書類について最初にご説明します。

構造変更が必要となる場合とは

| 全長 | 全幅 | 全高 | 重量 | |

| 軽自動車・小型自動車 | ±3cm | ±2cm | ±4cm | ±50kg |

| 普通自動車 | ±100kg |

車を改造したことにより「外寸」「重量」「乗車定員」「形状」などが変更になった場合は構造変更が必要になります。

車の改造をしたのに、構造変更を行わずそのままにしていると、違法車両になってしまいます。

事故などの際に任意保険が降りなくなってしまうので注意が必要です。

例えば以下のような改造を行うと構造変更が必要になります。

| 大幅な外寸の変更があるもの | 車の長さ・幅・高さが図1の範囲を超えた改造 |

| 乗車定員の変更を伴うもの | 5人乗りモデルの車を6人乗りにした場合など |

| 形状の変更を伴うもの | 箱型の車の屋根を切って、オープンカーにした等、車検証の「形状」の変更に伴う場合 |

| 原動機の変更、総排気量の変更 | エンジンの載せ替え等による総排気量の変更など |

上記のような変更があった場合に構造変更の手続きをしていないと違法とみなされます。

また、こうした変更に伴って構造変更の手続きをした場合、車検の残期間が無効になってしまうので忘れずに覚えておきましょう。

構造変更と指定部品

指定部品とは、車を購入後に交換、または装着することにより、車検証記載の項目に変更があった場合でも、条件次第で構造変更を必要としないアフターパーツの総称です。

ただし簡単に改造できるとはいえ保安基準を守ってなければ車検に通ることができませんよ。

では、改造が許されている指定部品を一部まとめてみました。

| 指定部品 | |

| 車体周り | エア・スポイラー、デフレクター、ルーフラック、フォグライト、 エアロパーツ類など |

| 車内 | オーディオ、空気清浄機、カーナビゲーション、無線機など |

| 操作装置 | 変速レバー、パワー・ステアリング、シフトノブなど |

| 走行装置 | タイヤ、タイヤ・ホイール |

| 緩衝装置 | ストラット、コイル・スプリングなど ※但し、大幅な車高調整により一定範囲を超えた場合、構造変更が必要になります。 |

| 排気系 | マフラー、排気管 |

| その他 | 身体障害者用操作装置など |

基準を守らず指定部品以外の部品を改造すれば違法車両とみなされます。

公道を走ることも不可能になりますので、改造を考えているのであれば、部品と範囲を確認してから作業に移ることをおすすめします。

構造変更と記載事項変更

車を改造した際の手続きには「構造変更」と「記載事項変更」の2種類があります。

自動車界隈で使われる「公認」という言葉は、構造変更や記載事項変更を行った車のことを指します。

構造変更と記載事項変更の違いをわかりやすくいうと

構造変更は正式には構造変更検査と呼ばれ「車検を伴う変更」です。

前述しましたが、車検の残期間があったとしても、構造変更を受けたその日から新たに車検を受け直さなければなりません。

そして、構造変更を必要とする改造を行った場合は速やかに受ける必要があります。

要するに、車検期間が残り1年もあるにも関わらず構造変更を行うとその1年分が無くなってしまうのです。損をしないように改造する時期も見極めないといけませんね。

対して、記載事項変更は車検を受け直す必要がなく、文字通り「車検証の記載事項を変更する」だけ。

基本的には外寸や重量の変化が一定範囲内である軽微な改造を行った場合に必要となります。

つまり、構造変更のほうが法定費用を含めたコストも手間も掛かっているんですね。

構造変更に必要な書類

以下の書類が必要になります。

| ・車検証 ・点検整備記録簿 ・車税証明書 ・自賠責保険の証明書 ・自動車重量税納付書 |

などの基本的な必要書類の他に

| ・改造自動車等届出書 ・改造等概要説明書 ・改造箇所の添付書類 ・手数料納付書 |

などの申請書関連の書類が必要になってきます。また場合によっては

| ・使用者の委任状(認印押印) ・所有者の委任状(認印押印) |

など、各自動車や改造箇所によって必要書類などが変わってきますので、自分で申請する場合はどんな書類が必要なのか、事前確認をしっかりとしましょう。

構造変更の重要性

構造変更をなぜ行わないといけないのか。

どのような車が違法になるのかご理解いただけましたか?

自動車の改造を行った際は、きちんと構造変更などの手続きをしましょう。

手続きがめんどくさいからって、車検の時だけ戻せばいいやって考えてはダメですよ!

以上が構造変更の概要です。

ここからは、もう少し的を絞って構造変更に触れてみましょう。

○ケース1 【オーバーフェンダー】

ハイエース(スーパーGL_ワイドボディ)のオーバーフェンダーに関する構造変更

ここは大阪・門真市ある昼下がりのこと

社長「君、ハイエースの走行時の安定性上げたいから、幅の広いタイヤに替えといてよ」

K 「タイヤ交換ですか?合点承知です。」

さあ、社長の依頼もあったので、サクッと幅の広いタイヤに履き替えましょう。

知ってますか? タイヤ幅のあれこれ

クルマを運転する上でタイヤは切っても切れない重要なパーツですよね。

実は乗り心地・ブレーキの制動距離・燃費さまざまなことに関係しています。

「太いタイヤと細いタイヤどっちがいいの?」

この問いの結論を急ぐことは本来であれば難しいものなのですが・・・

今回はタイヤを指定された依頼なので、幅の広いタイヤに変更して

タイヤの接地面積を増やすことで『グリップ力』を上げていこうと思います。

『グリップ力』とは、路面との摩擦力です。

簡単に言ってしまえば、タイヤが路面を掴むチカラのこと。

つまり、速いスピードからでもしっかり止まり、しっかり曲がる性能上げることで走行時の安定性を上げる方法の一つです。

K 「よし、タイヤ交換終了っと、これで前よりも安定するだろう。」

K 「かなり幅広タイヤに替えたからなぁ、あ‼︎車両からタイヤがはみ出してる‼︎」

K 「あちゃー。これは・・・やるしかないか。」

K 「社長。タイヤが車両からはみ出しているんで、オーバーフェンダー付けますよ?」

社長「わかったよ。必要であれば公認も取ってね。」

そう、ここからやっと主役の「オーバーフェンダー」の登場です。

オーバーフェンダーとは

まずはオーバーフェンダーの役割と、フェンダーについて説明します。

・フェンダーの一種

オーバーフェンダーは「フェンダー」の一種です。

フェンダーとは車体のタイヤ周辺に取り付ける部品の一つです。

タイヤを覆うように取り付けることで、車の泥や水、小石などが跳ね上がるのを防ぎ、車体に傷が付くこと、乗員や近隣の歩行者を保護するための部品です。

細かい部品分けをすると、前のタイヤに取りつけるものは フロントフェンダー、後ろのタイヤに取り付けるものは リアフェンダーと呼ばれます。

オーバーフェンダーとは、大きなタイヤやホイールを装着するときに、フェンダーを広げるパーツのことです。

レーシングカーなどグリップ力を必要とする車両には必ずと言っていいほど取り付けられているパーツです。

また、ドレスアップ目的で装着させることもあるパーツでもあります。

実際に装着している車両を見てみるとオーバーフェンダーが装着されている車は全幅が広がっている分、重厚感が増して見栄えがカッコいいと感じる人もいることでしょう。

| 第178条の2 |

| 車体の外形その他自動車の形状に関し、保安基準第18条第1項第2号の告示で定める基準は、車体の外形その他自動車の形状が、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこととする。この場合において、次の該当する車枠及び車体は、この基準に適合するものとする。 一自動車が直接姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホィール・ステップ、ホィール・キャップ等)が該当部分の直上の車体(フェンダ等)より車体の外側方向に突出していないもの 引用:第178条(車枠及び車体) https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_178_00.pdf |

オーバーフェンダーの取り付けに関しては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の第178条ににおいて以下の内容が規定されています。

要するに、タイヤ・ホイールがフェンダー等よりも車両の外側に突出してはならないと定められてているのです。

そのため、もともと装着していたフェンダーから突出してしまうほどの幅の広いタイヤ・ホイールに交換してしまった今回の場合、ボディを拡張させタイヤを車両の内側に収める必要があります。

そこで、後付けで取り付けられるパーツ「オーバーフェンダー」が重要なのです。

オーバーフェンダーを取り付ける際に車検に対する注意点

幅の広いタイヤ・ホイールに替え、それに見合ったオーバーフェンダーを取り付けタイヤを車両の内側に収めたとしてもここで気を抜いてはいけません。

取り付けたオーバーフェンダーが果たして車検に通る条件なのか確認しましょう。

車検に通るオーバーフェンダーの取り付け方

まずはオーバーフェンダーを取り付けたことによって、車両の全幅がどれくらい大きくなったのか。ここで前述【*図1】を振り返ってみましょう。

オーバーフェンダーを取り付けたことで変化するのは項目は全幅です。一定範囲は「±2cm」と記載されています。

つまり、車検証に記載されている全幅よりも2cm以上大きくなってしまった場合は構造変更が必要になります。

「±2cm」というのは全幅での基準です。一定範囲内で収めたい場合、拡張していいのは「片側±1cm」までとなるので間違えないようにしっかりと確認しましょう。

次に固定方法です。

車検に通すためには、オーバーフェンダーを車両にしっかりと固定しなければなりません。

両面テープだけで取り付けしている状態だと固定されていないとみなされ車検に通らなくなってしまう可能性があります。

取り付ける際はリベットやビスなどを用いて正しい方法で固定することが重要です。

車検に通る範囲内でオーバーフェンダーを取り付ける際は以上のことに注意して取り付けを行なってください。

オーバーフェンダー取り付け後、構造変更が必要な場合

取り付け後に全幅2cm以上広くなり一定範囲を超えてしまった場合は構造変更を陸運局で行います。

使用者の本拠を管轄する検査場へ車両を持ち込んで検査を受ける必要があります。

※Kの場合は大阪府門真在住なので、大阪陸運局で検査を受けます。

構造変更検査にかかる手数料は普通自動車で2,100円程度です。

構造変更を行うと、変更した当日から車検を新たに取り直すことになってしまいますので、すぐに改造したい場合でもしっかりと時期を見極め、車検と合わせて構造変更を行なった方が無駄な費用を掛けずに済みます。

オーバーフェンダーを取り付けることは比較的簡単な改造です。

ですが、基準を知らずに自身で取り付けてしまうと車両の改造状態によっては車検に通すことができなくなってしまうリスクがあります。

オーバーフェンダーを取り付けたい!車検に通る範囲内で改造したい! けれど心配な点がある…。

そのような時は迷わず専門店や修理工場など専門知識を持っている方と料金を含めて相談し改造することをおすすめします。

大阪府門真付近に在住の方は私『K』にお気軽にご相談ください。

いよいよ、オーバーフェンダー取り付けです。

オーバーフェンダーは一般ユーザーの方でも比較的取り付けが簡単な部品なので、ほんの少しだけ踏み込んで話を進めてみましょう。

現車改造

・部品調達

まずは部品を調達しなければ取り付けることもできません。

オーバーフェンダーの価格はピンキリです。塗装したもの無塗装なもの見た目も形状も種類があります。

今回は「片側2cm塗装済み」のものをしたいと思います。

安いものであれば2,000円〜ほどで調達できると思うのでネットなのでご自身に合ったモデルを探してみましょう。

片側2cmのものだと構造変更しなければなりませんが、何とかなるでしょう。

・取り付け手順

部品が揃ったら、早速取り付けて行きます。

しっかりとキレイに取り付けを行うために、必要な工具の確認しましょう。

・取り付けに使用した工具

| ドリル、リベット、両面テープ、脱脂剤 |

※安全性に作業を行うために必ずエンジンを停止・再度ブレーキをしっかりとかけ車両が固定されていることを確認してから作業してください。

オーバーフェンダーの取り付け

K 「安全に作業をしやすくするために、ジャッキアップしよう」

ジャッキアップしてタイヤを外します。

ジャッキアップ・タイヤを外さずにオーバーフェンダーを取り付けることも可能ですのでご自身にあった方法で作業を行なってください。

K 「よしまずは、取り付け部分をキレイにしようかなー。脱脂剤、脱脂剤っと」

車両側の両面テープ貼り付け面に油分や汚れが残っていると、テープの粘着力が低下して走行中に部品が落ちてしまう危険・原因になりますので、必ず脱脂剤を用いてキレイにしましょう。

下準備が終わりましたら部品を車両に合わせて取り付け部位の確認します。

まずは、部品の裏側(車両貼り付け面)を確認にしてどの部品がどこに付く部品なのか確認してっと。

大体裏側に「F RH⇨フロント 右」「R LH⇨リア 左」とか書いてるからわかりやすい。

K 「フロントから取り付けていこう」

オーバーフェンダーを取り付ける時に上になる辺に両面テープを丁寧に貼って取り付ける前に最後の合わせ確認。よし、いざ行かん。

ここで両面テープを全部剥がして一気にドンっと貼り付けてもいいけど今回は慎重に貼って行きます。

両面テープの両端を少しずつ剥がします。

両面テープの両端を剥がした部分だけ貼り付けて軽めに取り付けます。

全体を見直して取り付け箇所にズレがなければ残りの両面テープを少しずつ剥がして空気を抜くように押しながら慎重に接着させていきます。

フロントオーバーフェンダーのボディ側(短い方)を取り付ける際は…

ドア側とボディ側のオーバーフェンダーが干渉しないように間隔を意識してから貼り付けてください。互いの部品を近づけすぎると擦れあって部品そのものが割れてしまう可能性がありますので注意しながら全体を接着させていきましょう。

オーバーフェンダーを両面テープで貼り付けて完成!!ならいいのですが…

車検に通すためには、オーバーフェンダーを車両にしっかりと固定しなければなりません。

両面テープだけで取り付けしている状態だと固定されていないとみなされ車検に通らなくなってしまうことになりかねませんので、リベットでしっかりと固定していきます。

オーバーフェンダーの両端で且つタイヤの上面に位置する面(ホイールアーチ)にドリルで穴を開けます。

やはり車両にドリルを突き立てるのは慣れるまでいい気分とは言えないものですね。

穴を開けたら、その穴にリベットを差し込んで・・・

K 「おりぁ!!(締め付けて全体を固定して確認っと)」

リアのオーバーフェンダーもフロントと同じ要領で取り付けていきます。

両面テープの両端を少し剥がして軽く装着

↓

装着箇所にズレがなければ、残りの両面テープを少しずつ、押すように接着っと

↓

最後にドリルで穴を開けてリベットで固定して・・

そんなこんなで、オーバーフェンダー取り付け完成。

登録手続き・検査

車の改造も終わったら、次は構造変更を受けるための手続きをします。

手続きは、基本的には「書類審査」と「実車検査」に2段階に分けられます。

書類審査には、おおよそ1週間前後かかることが多いようです。

書類審査の段階で通常の車検と比べると時間がかかっていますね。

つまりは非常に厳しく行われているということです。

審査に通るためにも、必要書類の項目をよく調べてから記入することを意識しましょう。

【ユーザー車検完全攻略マニュアル 「ユーザー車検に必要な書類の書き方、作り方」】参照

https://ushaken.com/documentation-and-reservation/36/

書類審査に通ったら「改造自動車等審査結果通知書」が交付されます。

この書類と、その他実車検査に必要な車類を持参して検査を受ける流れとなっています。

とうとう生まれ変わったハイエース。まだ公認されていません。

認めてもらうためにここまできましたよ。門真市管轄の陸運局さん。

※正式には『大阪運輸支局』という建物です。

検査の流れは基本的には変わりません。

事前予約制で車両検査を受けます。

これは業者も一般のユーザーの方も同様に予約をしなければなりません。

予約の流れ

| ・最寄りの陸運局を調べます。(門真市の場合は、大阪運輸支局) ・日程の決定(車検証に記載された車検期日より1ヶ月前から受験可能) ・車検予約を取ります 電話予約もありますが、今はネット予約が主流なのでサイトにアクセス。 「検査の種別」「検査車種」「予約時間」を選択し入力します。 「個人情報」等を入力し最終確認画面へ。 内容に間違いが無ければ「予約」を確定します。 その後予約番号が記載された画面へ移りますので、「予約番号」を忘れずにメモします。 当日必要になりますからね。 |

改造〜手続き〜予約〜実車検査とここまでかなりの時間がかかってます。

しっかりとゆとりを持って計画的に構造変更しなければならないことが改めて身に沁みますね。

余談になりますが、2月末〜3月は車検場は一年の中で混雑時期にあたります。

そして、車検予約は午前の予約を取ることをおすすめします。

何も問題なくスムーズに検査が終わればいいですが、何か不具合があった、車検に落ちた際に午後からの時間を使ってリカバーすることも可能です。

(不具合あった場合のことは順を追ってご説明します。)

午後の予約だと落ちた際に残された時間が少なくなってしまいますので、車検予約は午前のできれば早い時間から並んで受けるようにしましょう。

少し話が脱線しましたが、いよいよ目的である『構造変更検査』です。

予約番号を握り締め、大阪運輸支局で受付を済ましたら、いざ検査コースへ。

検査コースは2種類あります。

まず通常の検査コースで継続車検などと同じ手順で検査を受けます。

検査コースでの検査に合格したら、次は新規コースに回って検査を受けます。

継続検査のみの場合は新規コースに回る必要はありません。

しかし今回の場合、構造変更を行い公認を得なければならないので、むしろ新規コースが本命と言ってもいいでしょう。

新規コースでは、車体の寸法や重量などに変更がないかの確認等がされます。

構造変更の場合は、ここで構造変更に該当する部分の検査が行われるのです。

その検査に合格し書類を提出すれば目的である公認登録の完了です。

ここまでで、検査コースについて何となくイメージできたと思います。

今度は実際の検査の様子を見てみましょう。

まずは通常の検査コースに並びます。 …いつも混んでますなぁ。

検査官の方がやってきたら書類を渡して、構造変更であることを告げれば、新規コースのことも含めて検査官の人が手際よく指示してくれます。

例えばこんな感じです。

検 「はい、ボンネット開けてー」

K 「・・・(クイっ)。ガコッ!」

検 「右のウインカー点けてー」

K 「・・カチッ。」

検 「ライトをハイビームにしてー」

などなど

検査官の方は車外から指示してくるので、指示が聞こえるように窓を開けておけばよりスムーズに進みます。

どんどん進んでいくと、今度は建物の中に入り検査ラインへ進入。

業者の人からしたら何でもない景色かもしれませんが、初めてユーザー車検で検査ラインを見ると少しワクワクするのではないでしょうか。

一つ一つ検査ラインの項目を流れ作業で進んでいき検査を終わらせていきます。

検 「はーい、じゃあ新規ラインに回ってねー」

通常の検査が終了したので、新規コースに回ります。

通常のコースよりレーンが少ないですが、新規コースの方が若干空いている気がしますね。

通常の検査コースは流れ作業で決められた検査をするのでスムーズに検査を進めることができましたが、1台1台内容が違う新規コースはそうスムーズにいきません。

作成した書類を元に、実際の車の改造箇所の問題がないかの確認・検査、車の実際の寸法や重量の測定の測定が行われます。

検 「寸法の変更ですねー・・・(測定中)」

自動車にも個体差があるので、大まかな規格が決まっているとはいえ、実際に測定してみないと寸法や重量などは分かりません。

オーバーフェンダーで増えた全幅は今回どうなるのでしょうか。

現車確認が終わると次は書類の確認・審査に入るので待合室でほんのひとときの休憩。

何も問題が起きなければいいのですが、ここで書類に問題・間違いがなどがある場合、ここで不備を指摘され修正するように指示があります。

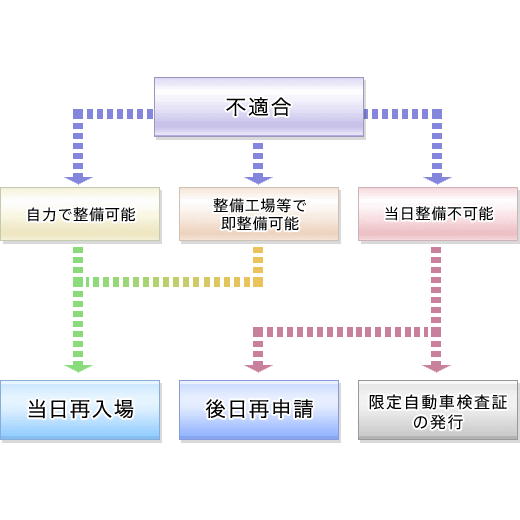

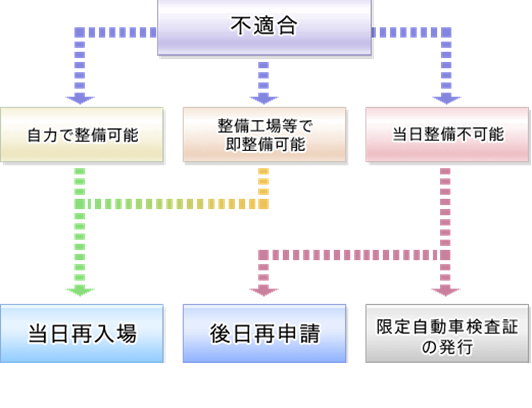

今回は何事も問題なく構造変更の検査をクリアすることができましたが、ここでの審査で自動車の構造・装置・保安基準規定に適合しない状態(不適合)になったときは、不適合になった箇所を再度、点検・整備することになります。

当日の審査時間内に限り、保安基準に不適合となった箇所の審査を2回まで(1回目の申請につき初回入場を含めて3回まで)受けることができます。

これを「当日再入場」といいます。

なお、整備工場等で整備を依頼した場合には、整備工場に支払う整備費用等は別途なります。

審査の結果、不適合になった翌日以降に再申請する場合、新たに検査手数料がかかります。

これを「後日再申請」といいます。

当日再入場も後日再申請も構造変更検査を受ける前にしっかりを現車のご自身で確認することで無駄な費用・手数料払うリスク回避に繋がるので、構造変更を伴う改造を行うときは焦らずじっくりと作業を行いましょう。

これでやっと全ての検査工程が終了です。

後は、書類を提出して税金の手続き等を行います。

なんやかんやでオーバーフェンダー改造に伴う公認登録ができました!

最初はタイヤ交換だけのつもりだったのに…

まぁドレスアップできたので、結果オーライとも言えますけどね!

重量が大幅に変わる改造を行っていないので重量税も変わらずです。

変更があったのは全幅1890mmか40mm増の1930mmに変更になりました。

手間はかかりましたが、問題なく改造でき公認も取れたので一安心です。

さて、ここで「ケース1 【オーバーフェンダー編】」は閉幕です。

次は、部品を変えて別の構造変更の事例に触れてみましょう。

○ケース2 【ローダウン】

ハイエースのローダウンに関する構造変更。 グレードはスーパーGL_ワイドボディです。

とある日の門真の整備士の日常会話

社長「K君、次のお客さんからの案件だよ。車高調整お願いね。」

K 「えーと何々。2インチ車高下げてほしいってことは・・・」

社長「そ。2インチだからさ。公認取ってきて。」

K 「ローダウンカスタムですか。合点承知。」

ローダウンとは

車の改造である車高調整方法の一つで、車高を下げるときに用いられてます。

上手く車高調整をすることで、乗り心地やコーナリングなどの走行時の安定性を向上させたり見た目をスポーティーに魅せる効果があります。

ローダウンとはサスペンションの調整や変更をすることで車の最低地上高を低くします。

車の最低地上高が下がると車が地面に踏ん張るように見え車高調整をしていない車と比べると重厚感のある見栄えになるので人気のドレスアップ改造です。

ローダウンはレーシングカーなどで車の重心を下げ、挙動を安定させるために用いられた車高調整の方法なので、ハイエースの様な背の高いコーナリング時の不安定さを感じやすいのですが車高をすることにより車が曲がるときに重心が安定し操作性が増す傾向にあります。

背の高いワゴンタイプの車や軽自動車の場合、横風を受ける車の面がどうしてもスポーツカータイプの車より背の高い分大きく風の抵抗を受け煽られてしまいふらついた走りになることがあります。

このような問題も車高を低くし重心を安定させることでふらつきを緩和することができます。

ハイエースの構造とローダウン

ローダウンで一般的に用いられるアイテムといえば、車高調やダウンサスペンション(略称:ダウンサス)。

これらのアイテムは車を支えるスプリング(バネ)の長さを短くすることで車高調整する仕組みになっています。

しかし、ハイエースはローダウンに車高調やダウンサスを使うわけではありません。

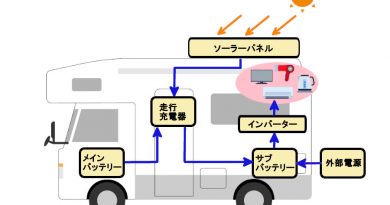

じつはハイエースのサスペンションは一般乗用車と大きく違いバン、ワゴンともに商用車に多い構造なっています。

ハイエースのサスペンションはフロントが「トーションバー × ダブルウィッシュボーン式」、リアが「リーフスプリング式(板バネ)」を採用しています。

これらの仕組みは主に大型トラックに用いられる極めて強度重視のサスペンションの仕組みで、普段街中で走行している乗用車に採用されていることが多いコイルスプリング(巻きバネ)を使用していません。

なぜハイエースはサスペンションの構造が違うのか。

ハイエースは元々荷物配送や作業道具の輸送が主な用途でした。

なので、荷物がたくさん積めるスペースがあって且つ重荷に耐えられるトラックのような作業車を目的として造られた車種なのです。

普通車と比べでしまうと人や荷物を積載せずに運転してしまう場合、乗り心地が悪い、車に伝わる振動が固いなどの評価をされてしまうことがあります。

しかし、ハイエースが人気なのはその荷物がたくさん積める点です。

スペースをアウトドア向け(キャンピングカー仕様)に改造したり、車高調整をして街乗り仕様に変更するなど、未だ根強い人気を誇る車種の一つです。

では、車高調整に関する車検合格基準と構造変更について掘り下げてみましょう。

車高調整と車検

先ほどまでは走行性能を上げたり、ドレスアップ目的で取り入れられるローダウンという車高調整方法の用途に触れてきました。

しかし、国土交通省の保安基準が示した最低地上高より車高を下げてしまうと車検に通らないばかりか、行動での走行もできなくなります。

そこで、ここからは最低地上高の確認方法と高さが足りない場合の対処法をご説明します。

最低地上高とは、車両の最も低い部分から地面までの垂直距離を指しています。

この基準は車が安全に走行するのに重要な装置・部品の走行中に道路の段差などで損傷しない高さを想定して設定されています。

では具体的な高さはいくつなのでしょうか。

最低地上高の基準は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第163条」によって、普通自動車・軽自動車ともに9cm(小数点以下切り捨て)以上であることが定められています。

つまり、車検の際に基準値である「最低地上高9cm」が確保できていなければ、車検は不合格になってしまいます。

では、この基準はどのように測定すればいいのでしょうか。

| 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第163条 地上高は、次の方法により求めるものとする。 (1)測定する自動車は、空車状態とする。 (2)測定する自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。 (3)車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準(中立)の位置とする。ただし、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最低となる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。 (4)測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻き尺等を用いて測定する。 (5)測定値は、1cm未満は切り捨てcm単位とする。 引用:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S163.pdf |

車高調整で車高を下げつつ車検を通したい場合は以上のことに注意しましょう。

それではローダウン編の本題です。構造変更について触れてみましょう。

ハイエースの構造変更は何cmから

では、ここでも構造変更の一定範囲表を【*図1】を振り返ってみましょう。

全高の項目については±4cmと記載されていますね。

1インチ=2.54cmなので1.5インチ(3.81cm)までなら構造変更の一定範囲内の数値になるので

結論として2インチ(5.08cm)〜構造変更手続きしなければなりません。

では、どのように車高調整するのでしょうか。

ハイエースは一般乗用車とは足回りの構造が違い、サスペンションが「フロントがトーションバー × ダブルウィッシュボーン式」、リアが「リーフスプリング式(板バネ)」を採用していると前述しました。調整方法がフロントとリアで違います。

フロント側は純正のトーションバースプリングのボルトを緩めることで、車高を約4インチダウンの下げ幅(約10cm)まで調整することができます。

そしてフロント側のバンプストップとリバウンドストップ、リア側のバンプストップをローダウン対応品に交換することでハイエースはローダウン作業は完了です。

端的に言えばハイエースはトーションバースプリングの調整と、ローダウンブロックを組み合わせて比較的低コストで簡単にローダウン改造ができる車です。

ハイエースのローダウン費用

ハイエースのローダウンにかかる費用は大きく分けて4つです。

フロントのトーションバー調整費用、ローダウンブロックと取り付け費用、バンプ類と取り付け費用、アライメント調整費用です。

依頼するショップや部品のブランドなどで費用が増減しますが特定の部分だけ調整・交換するのではなく、ローダウンをまとめて行うのであれば、作業工賃が15,000円〜、部品代が20,000円前後〜がおおよその相場なので350,00円〜くらいの予算でハイエースをローダウンすることができます。

ここからはワンランク上のお話になります。

ローダウンするときに見た目だけではなく、乗り心地にもこだわり改造したい場合はフロントのショックアブソーバー、リアのシャックルとリーフスプリングを交換することで大幅な乗り心地改善になります。

シャックルとはリーフスプリングと車体の間に取り付けられている部品です。ローダウン専用の部品へ交換することにより貨物車独特の走行中の突き上げ感が緩和され乗り心地が良くなります。

リープスプリングも乗り心地を重視した社外品と相性の良いシャックルを組み合わせることで、純正ではカバーできない範囲の衝撃を緩和します。

しかし、ローダウン時に乗り心地改善にかかる費用は部品ごとの金額がローダウンに使用されている部品よりも高額なものが多く、リープスプリング交換込みで作業すると100,000円以上かかることが予想されます。さらにシャックルとリーフスプリングの交換に関しては2インチ以上のローダウンと同様に構造が必要になります。

ローダウンと乗り心地改善を図る改造を別々に行う場合は手続きを2回しなければなりませんので注意が必要です。

現車改造

・部品調達

では、必要な部品を揃えていきましょう。

今回作業は純粋にローダウンをするだけなので揃える部品も多くはありません。

車高調整をするという点において極端な話になりますが

リアの作業で使用する「ローダウンブロック」の追加

前後の作業で使用する「バンプラバー交換」だけで行うことができます。

サスペンションそのものを交換する必要はありません。

ネットで検索するとローダウンキットという便利なセットがあります。

相場は15,000円〜くらいからあるので調達は簡単でした。

オーバーフェンダーと比べると作業はとても手間がかかるものですけどね。

ローダウン作業へ

ハイエースのサスペンションの仕組みと作業の要点を挙げていきます。

さてさてジャッキアップしてハイエースの下に潜り込んでっと。

まずはフロント側からしていきましょう。

トーションバーのボルトを確認。

基本的な原理としてはボルトに締め付けられているナットを締めると車高が上がって、緩めると車高が下がるような簡単な構造。目安としてナットを1cmずらすと車高は1インチ変わる感じです。ボルトのピッチによりけりなので断言はできませんが、10回くらい緩めれば1インチ下がるので今回は約20回ほど回転させて車高調整していきたいと思います。

それからサスペンション緩衝材の役目をしているバンプラバーも忘れずに交換してしまえばフロントの車高調整は完了です。

【補足】※ ボルトピッチ=ネジの山から山(または谷から谷)の寸法

では次はリアの車高調整に入ります。

リア側の調整はリーフスプリングとホーシング(車軸的なもの)の間に車高を下げたい分だけのローダウンブロックを挟み込むという作業です。

ブロックを挟み込むことでホーシングがノーマルの状態より車体側に近づくのでホーシングと車体の隙間が狭まり車高が下がるという仕組みです。このときホーシングと車両の間にあるバンプラバーを純正品よりも厚さが薄いものに交換します。

これをしないとホーシングと車体の隙間が狭まった分、走行中の衝撃が交換前よりもダイレクトに干渉するので危険です。下から突き上げるような衝撃が倍増し乗り心地が悪くなる。そんなイメージです。

取り外す部品がフロント側より多い分時間はかかってしまいましたが作業自体はそれほど難しいものではないのでこちらも特に問題なく作業を進めることができました。

ローダウンしたハイエースはやっぱり重厚感がまして見えますね。

地面スレスレの車高調整をしている車もありますが、乗り心地改善の改造をしないのであれば、2インチくらい下げるのが塩梅なのかもしれませんね。

K 「あとは、登録だけだ。」

やっとゴールが見えてきた。

登録手続き・検査

さあローダウンも完了したので書類を準備してましょう。

オーバーフェンダーの構造変更申請のことを振り返り

『焦らず・しっかり・確認を』って感じで書類を書いていきます。

それからネットにアクセスして専用のサイトにいきましょう。

ネット予約もゆとりを持ってポチッとな。

おっと、車検日の予約時間はもちろん午前中の早い時間帯にっと。

予約番号もしっかりメモして。当日を待ちます。

車検当日、大阪運輸支局に向かいます。

サクッと構造変更検査終わらせて、今回も公認いただきましょう。

窓口で受付を済ましたら早速検査コースへ。

オーバーフェンダーの時と同様にスムーズに検査コースを進むことができました。

| ・同一性確認 | 車検証や申請書類の記載内容と車両が同一か確認 |

| ・外回り検査 | 車体・灯火類などに問題がないか確認 |

| ・サイドスリップ検査 | 前輪タイヤの直進安定性の確認 |

| ・ブレーキ検査 | 前輪・後輪・駐車ブレーキの制動力の確認 |

| ・スピードメーター検査 | 実際の速度と、速度表示機器との誤差の確認 |

| ・ヘッドライト確認 | ヘッドライトの光量・光軸が基準値内であるかの確認 |

| ・排気ガス確認 | 排気ガスの一酸化炭素と炭化水素の濃度の確認 |

ここまで何も問題なくスムーズに通過。やはり余程のことがないと何も言われないな~。

前回との違いを強いていうのであれば、検査コースの下回り検査を受けていたときです。

※下回り検査・・・車両下部の不具合(かじ取り装置・オイル漏れなど)の確認

検 「リアにブロック入れてありますねー」

K 「そうなんですよ。今日は構造変更で来たんです。」

検 「じゃあ、これから新規コースですね」

K 「はい、そうですー」

検 「はい、OKでーす」

この会話くらいですかね。

通常の検査コースも何事もなく終えたら、お待ちかねの新規コースへ突入!

今回は重量の検査を少し実況してみましょう。

ここでは荷物を降ろさないといけません。

ユーザーのみなさんが構造変更する時があれば車検場に行く前に荷物を降ろしておくかすぐ降ろせるように準備してから行くことをおすすめします。

事前にしておけば楽ですし、何より重量税に関するところで絶対発生する作業なので。

ちなみに私はすぐ荷物を降ろせるように準備していくタイプです。

新規コースの建屋に入ってからすぐに車を所定の場所に停車し重量を計ります。

検 「はい、じゃあ荷物全部下ろしてー」

K 「・・・(車載工具とスペアタイヤ降ろす)」

検 「それじゃあ測りますね」

そして、前軸重(フロントタイヤ)を計る。続いて後軸重(リアタイヤ)。

計測時は車から降ります。でないと自分の体重もプラスされてしまいます。

検 「はい、荷物積んでくださーい。」

降ろした荷物を積みまして…

検 「写真撮りますねー。・・・(ストロボが2、3度光る)」

ここでは高さを摂っているのかな。

いやぁ、やっぱり現車確認が終わったあとって緊張するな~。

のんびり待っていればいいだけなのに、再入場になったらとか、現地で修正できないような不備が出てきたら、なんて考えてしまいますね。

心配性の方は車両の高さくらいなら基準をしっかりと押さえていればメジャーで簡単に測れますので不安は多少なくなります。そんなこんなで待合室で時間を過ごしてると。

検 「はーい。じゃこれね。」

・・・ほっ。今回も問題なく検査をクリアできたようです!

やっと検査票を受け取って全工程検査終了っと。

最後に書類を提出して登録や税金の手続きしてetc…

ハイエース2インチローダウン仕様で公認登録ができました。

公認登録は手間はかかりますが、無事に登録できたときは安堵感と達成感があります。

○まとめ

「門真の整備士が語る 構造変更登録」いかがでしたか?

構造変更について前回の記事と加えると3つのケースを紹介しています。

今回は構造変更についての振り返りや車の仕組みにも触れながら進めてきました。

「構造変更手続きが面倒だけど、私もドレスアップした車に乗りたい!」

この記事を読んでそんな想いを抱えている方がいるのであれば、お気軽に東伸自動車へご相談ください。

今回も語り手となった門真の整備士『K』がユーザーのみなさんのカーライフがより良くなるようにお手伝いします。

○お問い合わせは…

| 〒571-0044 大阪府門真市松生町6-21 有限会社東伸自動車 (担当:熊野・吉村まで) 電話:06-6916-3121 |